黄河钢梁桥上的特诊医生

黄河横贯华夏大地,蕴育了中华五千年的灿烂文化,被誉为中华民族的母亲河。在千里滔滔黄河水的上方,连接黄河南北两岸,共铺设了百余座各类铁路桥梁。

其中,钢梁桥以其超长的跨度、超强的泄洪能力一直是黄河上建桥的首选。但长期的风吹雨淋,也很容易使钢梁桥钢材表面产生污染物、锈蚀、氧化皮等杂质。为确保大桥质量、延长使用寿命,需要定期为大桥维修,除去大桥表面的这些杂质,避免其将大桥腐蚀,让大桥安全畅通,正常使用。

于是,就有这么一群人应运而生,他们就是黄河桥上的守桥人,寒来暑往,年复一年地为大桥做着养护,维修病害,也被称为大桥的“特诊医生”。

烈日下,他们戴着口罩,把自己紧紧地包裹在厚厚的防护服里,认真地涂刷着大桥,水洗梁体、梁体除锈、刷底漆、喷漆,一道道工序,在他们手中不断地变化着,他们用自己的双手、双眼和执着的安全信念为大桥养护。无论春夏秋冬,他们每天都对桥墩、支座进行检查观测;无论严寒酷暑,他们无时不对大桥的线路巡守查看;无论风霜雨雪,他们时刻都用心的呵护着每根钢轨、每个扣件、每根螺栓……从建桥之初到了黄河滩边,换了一批又一批的守桥人,但是“一代代以桥为家、一年年精检细修”的守桥精神却流传了下来。

近日,记者来到晋煤外运新菏亿吨煤运通道关键地段、长13013米的长(垣)东(明)黄河桥和高50多米的连地黄河钢梁大桥,目睹了新乡桥工段和月山工务段大桥特诊医生们为养护的全过程。

记者手记

颤抖的爬上几十米高的钢梁大桥拍摄,艰难的行走在作业通道之上,也许使用“行走”这个词并不准确,“爬行”,也不是。网状镂空的、不足肩宽的作业通道由一根根手指粗细的钢筋焊接而成,悬挂在列车通行的轨面之下,通道下面就是汹涌的黄河水。只敢用眼角的余光时不时的撇一下作业通道的位置,目光不敢直视通道,仿佛直视的瞬间翻滚的黄河水就能把人吸下去。突然一列重载列车在头顶驶过,作业通道开始摇晃,身体也随着摆起来,不自觉的停下来张开双臂想扶着点什么东西,什么也没有,本能的看了一眼脚下,瞬间,所有的恐惧涌上来,接下来是大脑空白。原来极度恐惧不是什么脖颈发汗、头发丝竖起来之类的,是大脑的短时空白。渐渐的缓过神来,继续挪行,前往一个个拍摄点……

每天清晨四点多起床,爬到桥上时天色见亮,挟带着黄河水面的凉气的阵阵晨风吹到人身上,钻进骨子里。黄河桥上温差很大,烈日下,记者向作业人员要了一瓶防暑的藿香正气水。傍晚,作业人员有说有笑的收工时,记者似乎没有力气爬到桥下。深夜,躺在床上,辗转难眠,白天的惊险镜头在脑子里一遍又一遍的浮现。

随着作业人员的工作节奏,拍摄持续了一周,但被桥梁工人职业精神的感动却永远的印在脑海里。这一份远离都市的高危职业并不为众人所熟悉,他们只是一群朴实的铁路人,用辛勤的汗水、用默默无闻的执着坚持保证了运输大动脉的安全畅通。

雄伟的长(垣)东(明)黄河大桥与滔滔的黄河水在夕阳的映照下构成了一副唯美的画面。

朝阳初升,连地黄河大桥变得美轮美奂。

作业工人在对长(垣)东(明)黄河大桥梁体下部进行防锈养护。

除锈的过程,必须全神贯注,不能放过任何一小块锈迹,因为那都可能威胁到大桥的安全。

在大桥的很多狭小作业空间里,必须匍匐前进,对于这些基本动作,职工们早已驾轻就熟。

一个微小的锈点可以损伤整座桥梁,钢梁上的锈蚀必须全部清除掉。

连地黄河钢梁大桥上,作业工人在钢梁桥顶部进行喷漆作业。

作业工人在连地黄河钢梁桥上进行喷砂除锈作业

作业工人对长(垣)东(明)黄河大桥钢梁部分进行梁体水洗,这可是大桥“美容”的第一步。

看着经过自己亲手“美容”而变得“俊俏”的长(垣)东(明)黄河大桥,职工充满喜悦。

收工啦,一排耀眼的明黄色在夕阳下渐渐消失在下桥通道的尽头。

对钢梁部位进行喷涂面漆作业的位置在黄河大桥轨枕正下方,这个时候,防毒面具是必须戴的。

工闲小憩,为防暑降温,工区还送来了红瓤沙甜的大西瓜。

踩在高空中狭小的踏板上,作业工人就像全副武装的蜘蛛人。

作业工人在对长(垣)东(明)黄河大桥梁体进行加固维修。

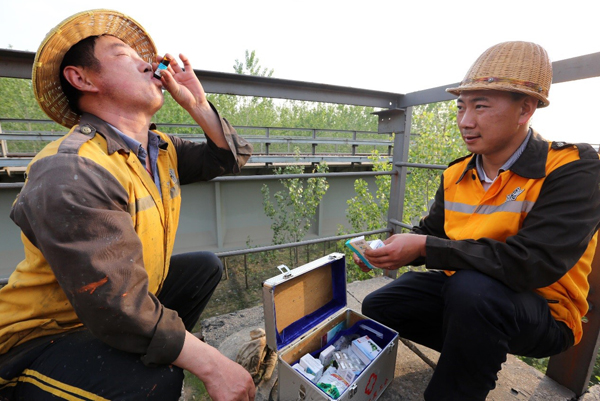

小药箱里,各类应急药品一应俱全,还会根据季节变化,调整药品种类。

于得庆 文/摄影

|

|

首页

首页

组织机构

组织机构 新闻资讯

新闻资讯 信息公开

信息公开 监管履职

监管履职 互动交流

互动交流 网上办事

网上办事 专题专栏

专题专栏