国家铁路局关于印发《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》的通知

国铁设备监〔2014〕19号

局属各单位:

现将《铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则》印发给你们,请贯彻执行。

2014年4月4日

铁路机车车辆设计制造维修进口许可实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范铁路机车车辆行政许可工作,加强铁路运输安全的监督管理,保障公众生命财产安全,依据《中华人民共和国行政许可法》、《铁路安全管理条例》、《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》等法律、行政法规、规章和国家有关规定,制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称铁路机车车辆,是指直接承担铁路公共运输和检测试验任务的铁路机车、动车组、客车、货车等移动设备,以及在铁路上运行并承担施工、维修、救援等作业的铁路轨道车、救援起重机、铺轨机和架桥机(组)车辆、接触网作业车和大型养路机械等自轮运转特种设备。需办理许可的铁路机车车辆目录(附件1)由国家铁路局制定、调整并发布。

第三条 设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆,应当分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证。

设计新型铁路机车车辆,设计企业应当取得型号合格证;已取得型号合格证的产品,制造企业在投入批量制造之前,应当取得制造许可证;承担铁路机车车辆整机性能恢复性修理(即“大修”)的维修企业在维修样车投入运营前,应当取得维修许可证;进口新型铁路机车车辆,在该产品投入运营前,国内进口企业应当取得进口许可证。

第四条 铁路机车车辆的设计、制造、维修、使用单位应当遵守有关产品质量安全的法律、行政法规、规章以及国家有关规定,确保投入使用的铁路机车车辆符合安全运营要求。

第二章 取证条件

第五条 设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆应当符合国家产业和技术发展政策及铁路装备现代化的要求,符合国家相关标准和行业标准。

第六条 取得型号合格证应当具备下列条件:

(一)申请企业具有企业法人资格;

(二)申请企业高层管理人员中应当有具备相应设计管理经历(2年以上)的人员;

(三)申请企业应当有相应的专业技术人员,符合以下要求:

从事动车组设计的申请企业,高级专业技术人员人数不低于员工总数的1%且不少于30人,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的6%且不少于300人;

从事其他铁路机车车辆设计的申请企业,高级专业技术人员人数不低于员工总数的1%且不少于20人,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的4%且不少于60人;

(四)具备研发设计能力,有完善的产品设计质量保证体系、管理制度和先进的设计手段,申请企业具有或者通过合作方式具有必备的生产设施、设备、工艺装备、检测手段等对设计样车进行制造验证的能力;

(五)设计样车技术条件、设计方案通过申请企业或者科研立项单位审查;

(六)关键零部件和设计样车通过型式试验;

(七)设计样车运用考核及解体检查合格;

(八)设计样车经申请企业或者科研立项单位技术评价合格;

(九)申请领取型号合格证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的,应当符合特种设备相关法律法规要求;

(十)无知识产权侵权行为;

(十一)法律法规规定的其他条件。

第七条 取得制造许可证应当具备下列条件:

(一)申请企业具有企业法人资格;

(二)拟制造的产品已取得型号合格证;

(三)申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造管理经历(2年以上)的人员;

(四)申请企业应当有能够满足批量制造并保证质量的相应人员,包括机电、焊接等中高级专业技术人员,计量、理化等检验人员,以及机电、焊接、铆接、装配、调试等操作人员。专业技术人员应符合以下要求:

从事动车组制造的申请企业,高级专业技术人员人数不低于员工总数的1%且不少于30人,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的6%且不少于300人;

从事其他铁路机车车辆制造的申请企业,高级专业技术人员人数不低于员工总数的1%且不少于20人,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的4%且不少于60人;

(五)有完善的产品质量保证体系和管理制度,有完善的售后服务体系;

(六)具有能够持续批量制造和保证制造质量的生产设施、设备、工艺装备等完备的技术基础条件;

(七)具有能够验证制造质量的计量、检验、试验手段;

(八)申请企业应当有完备的产品图样、技术条件等相关技术文件,并具有合法使用权;

(九)制造样车通过型式试验;

(十)制造样车经型号合格证持有企业技术评价合格;

(十一)申请领取制造许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的,应当符合特种设备相关法律法规要求,应当提供本企业或者合作企业的由有关部门核发的特种设备制造许可证;

(十二)无知识产权侵权行为;

(十三)法律法规规定的其他条件。

第八条 取得维修许可证应当具备下列条件:

(一)申请企业具有企业法人资格;

(二)申请企业与维修样车产权单位签订了样车试修合同、协议或者维修样车产权单位(或者其上级主管单位)出具了委托维修证明材料;

(三)申请企业高层管理人员中应当有具备相应制造或者维修管理经历(2年以上)的人员;

(四)申请企业应当有能够满足批量维修并保证质量的相应人员,包括机电、焊接等中高级专业技术人员,计量、理化等检验人员,以及机电、焊接、铆接、装配、调试等技术操作人员;专业技术人员应符合以下要求:

从事动车组维修的申请企业,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的1%且不少于100人;

从事机车、客车、货车维修的申请企业,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的1%且不少于30人;

从事其他铁路机车车辆维修的申请企业,中高级专业技术人员总人数不低于员工总数的1%且不少于10人;

(五)有完善的产品质量保证体系和管理制度,有完善的售后服务体系;

(六)具有能够持续批量维修和保证维修质量的生产设施、设备、工艺装备等完备的技术基础条件;

(七)具有能够验证维修质量的计量、检验、试验手段;

(八)申请企业应当具有维修必备的产品图样、技术条件等相关技术文件,并具有合法使用权;

(九)维修样车通过例行试验;

(十)维修样车经产权单位或者其上级主管单位技术评价合格;

(十一)申请领取维修许可证的产品中含有压力容器、起重机械等特种设备的,应当符合特种设备相关法律法规要求,应当提供本企业或者合作企业的由有关部门核发的特种设备制造或者维修许可证;

(十二)无知识产权侵权行为;

(十三)法律法规规定的其他条件。

第九条 取得进口许可证应当具备下列条件:

(一)申请企业具有企业法人资格;

(二)申请企业能够证明进口产品已有国内用户需求;

(三)申请企业能够证明进口产品制造企业符合所在国法定资质条件,具备相应业绩且质量信誉良好,技术支持和售后服务满足国内用户的需求,无知识产权侵权行为;

(四)进口产品的技术条件、设计方案通过国内用户的审查;

(五)关键零部件和进口样车通过型式试验;

(六)样车经国内用户技术评价合格;

(七)法律法规规定的其他条件。

第十条 设计、制造、进口样车的型式试验报告、运用考核报告、解体检查报告由专业技术机构出具,维修样车的例行试验报告由申请企业出具。

专业技术机构应当通过国家计量认证,取得相关资质。专业技术机构应当对型式试验报告、运用考核报告和解体检查报告的真实性负责并承担法律责任。

第三章 申请材料

第十一条 申请领取型号合格证应当提交下列材料:

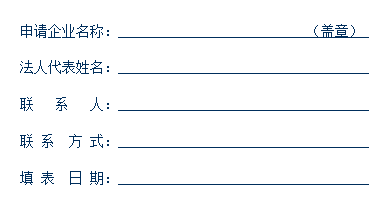

(一)国家铁路局行政许可申请书一式两份(格式文本见附件2);

(二)申请企业法人营业执照副本及副本复印件;

(三)质量管理体系证明材料;

(四)申请企业基本情况报告(格式文本见附件3);

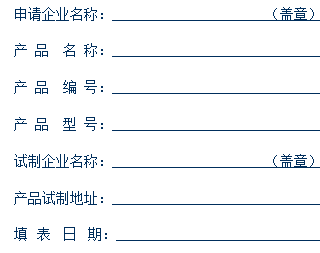

(五)设计技术总结报告(格式文本见附件5);

(六)法律法规要求的其他材料。

第十二条 申请领取制造许可证应当提交下列材料:

(一)国家铁路局行政许可申请书一式两份(格式文本见附件2);

(二)申请企业法人营业执照副本及副本复印件;

(三)型号合格证及其复印件;

(四)产品图样(总图及图样目录)、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料;

(五)质量管理体系证明材料;

(六)申请企业基本情况报告(格式文本见附件3);

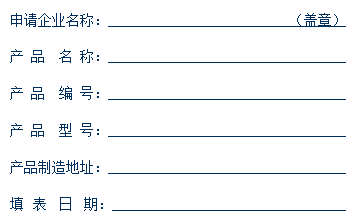

(七)制造技术总结报告(格式文本见附件6);

(八)法律法规要求的其他材料。

第十三条 申请领取维修许可证应当提交下列材料:

(一)国家铁路局行政许可申请书一式两份(格式文本见附件2);

(二)申请企业法人营业执照副本及副本复印件;

(三)申请企业与维修样车产权单位签订的样车试修合同、协议或者维修样车产权单位(或其上级主管单位)出具的委托维修证明材料;

(四)产品图样(总图及图样目录)、技术条件等相关技术文件及其合法来源证明材料;

(五)质量管理体系证明材料;

(六)申请企业基本情况报告(格式文本见附件3);

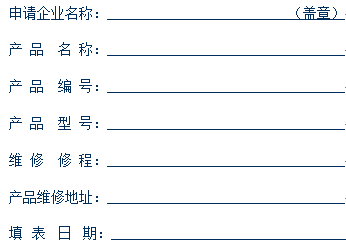

(七)维修技术总结报告(格式文本见附件7);

(八)法律法规要求的其他材料。

第十四条 申请领取进口许可证应当提交下列材料:

(一)国家铁路局行政许可申请书一式两份(格式文本见附件2);

(二)申请企业法人营业执照副本及副本复印件;

(三)进口产品已有国内用户需求的证明材料;

(四)申请企业概况(包括企业主营业务、经营业绩、固定资产、人员情况、质量管理、与国内用户关系等方面);

(五)进口产品制造企业依据所在国法律法规注册登记的证明材料和取得相同或者相近产品设计制造资质的证明材料;

(六)进口产品制造企业质量管理体系证明材料;

(七)进口产品制造企业基本情况报告(格式文本见附件4);

(八)进口技术总结报告(格式文本见附件8);

(九)法律法规要求的其他材料。

第十五条 申请企业按照附件规定的格式填写申请材料,对申请材料内容的真实性、有效性负责。在提交文本材料时应当采用胶黏装订方式,并提交电子文档。

第十六条 申请企业具有多个制造、维修地址的,申请时应当加以明确,针对每个地址单独申请领取制造、维修许可证,并分别提交完整的申请材料。

第四章 许可程序

第十七条 国家铁路局科技与法制司负责受理行政许可申请和送达行政许可决定书、行政许可证书,设备监督管理司负责行政许可审查。

第十八条 国家铁路局对申请企业提交的申请材料,应当根据下列情况分别作出处理:

(一)申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正;

(二)申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;

(三)申请材料齐全、符合法定形式,或者申请企业按要求提交全部补正申请材料的,应当受理行政许可申请。

国家铁路局受理或者不予受理行政许可申请,应当出具加盖国家铁路局行政许可专用章和注明日期的书面凭证。

第十九条 国家铁路局受理行政许可申请后,应当对申请企业提交的申请材料进行审查,必要时可组织现场核实、检验、检测及专家评审。

审查合格的,应当依法作出准予行政许可的书面决定;审查不合格的,依法作出不予行政许可的书面决定,说明理由并送达申请企业。

第二十条 以下情况可采取便捷审查方式:

(一)申请领取型号合格证的企业,具备条件并要求制造该型号产品的,可一并申请领取该型号产品的制造许可证;

(二)型号合格证持有企业在取证后三个月内申请领取制造许可证的,已审查通过的内容可不再审查;

(三)制造、维修许可证持有企业再申请领取机车车辆产品目录中产品名称相同的其他型号产品制造、维修许可证时,且在同一地点制造、维修的,可只对产品技术差异性及其产生的特殊条件要求进行审查。

第二十一条 国家铁路局应当自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定。20个工作日内不能作出决定的,经国家铁路局负责人批准,可以延长10个工作日,并将延长期限的理由告知申请企业。检验、检测和专家评审所需时间不计算在上述期限内。

第二十二条 国家铁路局作出准予行政许可决定的,应当自作出许可决定之日起10个工作日内向申请企业颁发、送达相应的行政许可证件。

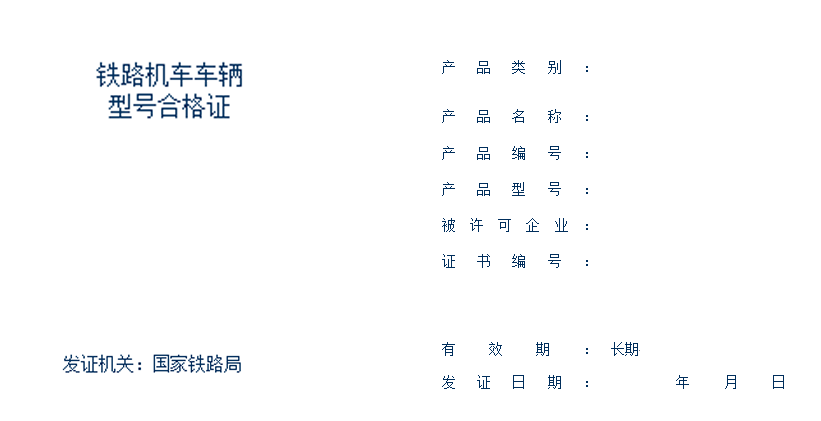

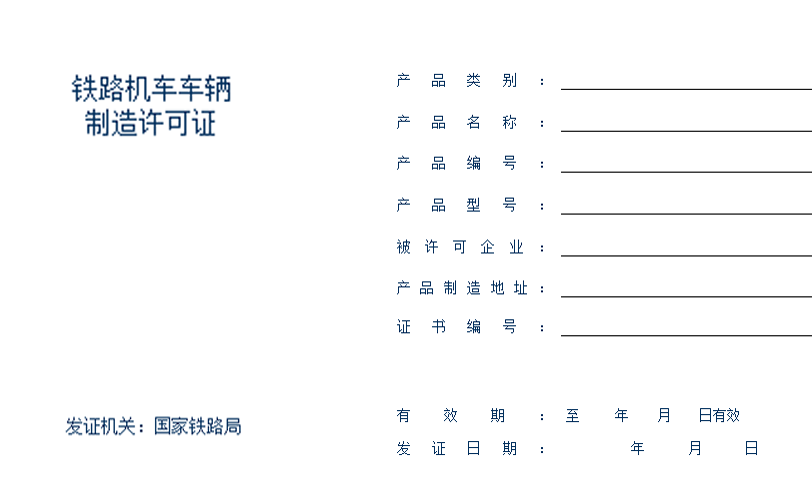

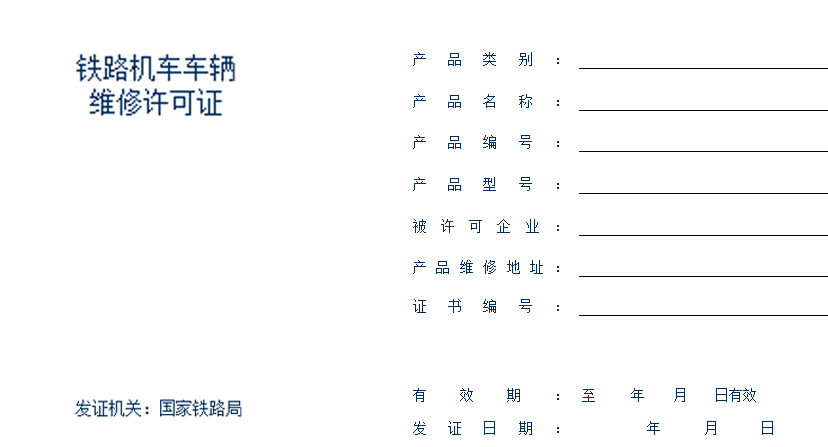

第五章 证书管理

第二十三条 被许可企业应当在产品使用说明书和产品合格证上注明行政许可证书的有效期和编号。

第二十四条 行政许可证书(样式见附件9、10、11、12)上应当载明被许可企业、产品类别、产品名称、产品编号、产品型号、制造或者维修地址、发证机关、发证日期、证书编号、有效期。

第二十五条 证书编号格式为:TX@&####-*****,其中:TX代表铁路行政许可,@代表铁路机车车辆产品类别(J为机车,L为车辆,Z为自轮运转特种设备),&代表许可类别(S为设计,Z为制造,W为维修,J为进口),####代表产品编号,*****代表证书顺序编号。

第二十六条 型号合格证有效期为长期。制造、维修、进口许可证有效期为5年。有效期届满后,被许可企业需要延续已取得的行政许可证书有效期的,应当在有效期届满60个工作日前向国家铁路局提出申请,并提报下列材料:

(一)本实施细则第十二、第十三条或者第十四条规定的相关申请材料(型式试验、运行考核、作业考核、解体检查、对样车技术评价相关内容可不再提供);

(二)原许可条件变化情况的说明及证明材料;

(三)5年来企业总结报告(内容参照第三十三条企业自查报告)。

在证书有效期内没有开展过制造、维修业务的产品,不予办理相应型号的许可延期。

第二十七条 在行政许可证书有效期内,被许可企业名称或者制造、维修地址名称发生变化的,企业应当自变化事项发生后30个工作日内向国家铁路局提出变更申请,变更后的行政许可证书有效期不变。

申请变更的企业应当提报的材料包括:国家铁路局行政许可申请书,变更事项说明及有效证明材料(加盖公章)。

第二十八条 变更制造、维修地址造成制造、维修许可条件发生变化的,被许可企业应当重新申请取得制造、维修许可证。

第二十九条 已取得型号合格证的产品发生重大变化时,应当重新申请取得型号合格证。

重大变化是指利用新技术原理、新设计构思对转向架、车体、牵引系统、制动系统、控制系统等一个或者几个系统进行的重大调整。

第六章 监督管理

第三十条 国家铁路局及其铁路监督管理机构应当对被许可企业实施监督检查,被许可企业应当配合检查并按要求提交相关材料。

第三十一条 国家铁路局制定年度监督检查计划, 对被许可企业每5年按规定监督检查1次,通过随机摇号方式确定受检企业。当企业产品质量异常波动或连续出现故障时,可将该企业及时列入监督检查计划。

企业获得设计、制造、维修等多种许可的,监督检查内容可合并进行。

第三十二条 国家铁路局应重点监督检查被许可企业以下情况:

(一)持续满足取证条件情况;

(二)质量管理体系有效运行情况;

(三)专业技术人员情况;

(四)设施、设备等生产能力情况;

(五)技术管理情况;

(六)产品质量情况;

(七)售后服务情况。

第三十三条 取得制造、维修许可证的企业应当保证持续满足取证条件,保证产品质量稳定合格。自取得制造、维修许可证之日起,企业应当按年度向国家铁路局提交企业产品质量管理及售后服务情况自查报告(次年一月提交)。

企业自查报告应当包括以下内容:

(一)取证条件的保持情况;

(二)企业名称、地址名称等基本信息变化情况;

(三)企业生产状况及产品变化情况;

(四)企业开展被许可业务情况及证明材料;

(五)质量管理体系运行情况;

(六)产品质量情况

(七)售后服务情况;

(八)企业应当说明的其他相关情况。

第三十四条 申请企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的,国家铁路局不予受理或者不予行政许可,并给予警告,申请企业在一年内不得再次申请该行政许可。

第三十五条 有下列情形之一的,国家铁路局根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销行政许可:

(一)行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的;

(二)超越法定职权作出准予行政许可决定的;

(三)违反法定程序作出准予行政许可决定的;

(四)对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请企业准予行政许可的;

(五)依法可以撤销行政许可的其他情形。

被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,应当予以撤销。申请人在三年内不得再次申请该行政许可。

第三十六条 有下列情形之一的,国家铁路局应当依法办理有关行政许可的注销手续:

(一)行政许可有效期届满未延续的;

(二)被许可企业依法终止的;

(三)行政许可依法被撤销或者行政许可证件依法被吊销的;

(四)因不可抗力导致行政许可事项无法实施的;

(五)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

第三十七条 国家铁路局及其铁路监督管理机构工作人员办理行政许可、实施监督检查,存在违法行为且构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

第七章 附 则

第三十八条 相关定义如下:

(一)型式试验指按照标准和技术条件对整车及关键零部件所做的基本参数、结构和性能等检验;

(二)例行试验指按照规定的标准和程序进行的常规检测试验;

(三)运用考核包括运行考核、作业考核,指样车按照实际运行和作业要求通过规定里程或者时间、负荷率所进行的考核;

(四)解体检查指样车达到运用考核规定里程或者时间、负荷率后,对样车进行分解检查,并进行测试评定;

(五)技术评价指按照规定的程序和标准,对产品的技术、质量水平和实用价值所进行的技术评审或者成果鉴定。

第三十九条 本实施细则自发布之日起施行,原铁道部发布的《铁路机车车辆设计许可实施细则》(铁科技[2009]45号)、《铁路机车生产许可实施细则》(铁运〔2008〕249号)、《铁路机车维修许可实施细则》(铁运〔2008〕249号)、《进口新型铁路机车型号认可实施细则》(铁运〔2008〕249号)、《铁路车辆生产许可实施细则》(铁运〔2008〕151号)、《铁路车辆维修许可实施细则》(铁运〔2008〕151号)、《铁路车辆进口许可实施细则》(铁运〔2008〕151号)、《铁路救援起重机生产许可实施细则》(铁运〔2008〕210号)、《铁路救援起重机维修许可实施细则》(铁运〔2008〕210号)、《铁路救援起重机进口许可实施细则》(铁运〔2008〕210号)、《铁路接触网作业车生产许可实施细则》(铁运〔2010〕60号)、《铁路接触网作业车维修许可实施细则》(铁运〔2010〕59号)、《铁路接触网作业车进口许可实施细则》(铁运〔2010〕58号)、《轨道车辆和大型养路机械产品生产许可实施细则》(铁运〔2006〕71号)、《轨道车辆和大型养路机械产品维修许可实施细则》(铁运〔2006〕72号)、《轨道车辆和大型养路机械产品进口许可实施细则》(铁运〔2006〕70号)同时废止。原铁道部发布的其他涉及相关内容的文电与本实施细则不一致的,以本实施细则为准。

附件1:铁路机车车辆目录

附件2: 国家铁路局行政许可申请书

附件3:申请企业基本情况报告

附件4:进口产品制造企业基本情况报告

附件5:设计技术总结报告

附件6:制造技术总结报告

附件7:维修技术总结报告

附件8:进口技术总结报告

附件9:型号合格证(样式)

附件10:制造许可证(样式)

附件11:维修许可证(样式)

附件12:进口许可证(样式)

附件1:

铁路机车车辆目录

序号 | 产品类别 | 产品类 别编号 | 产品名称 | 产品编号 | 备注 |

1 | 机车 | 01 | 内燃机车 | 0101 | |

电力机车 | 0102 | ||||

2 | 动车组 | 02 | 电力动车组 | 0201 | 含检测、试验动车组 |

内燃动车组 | 0202 | ||||

3 | 客车 | 03 | 座车 | 0301 | |

卧车 | 0302 | ||||

餐车 | 0303 | ||||

行李车 | 0304 | ||||

发电车 | 0305 | ||||

邮政车 | 0306 | ||||

试验车 | 0307 | ||||

特种客车 | 0308 | ||||

4 | 货车 | 04 | 棚车 | 0401 | |

敞车 | 0402 | ||||

平车 | 0403 | 含平集共用车 | |||

罐车 | 0404 | ||||

冷藏车 | 0405 | ||||

集装箱车 | 0406 | ||||

矿石车 | 0407 | ||||

长大货物车 | 0408 | ||||

毒品车 | 0409 | ||||

汽车运输车 | 0410 | ||||

水泥车 | 0411 | ||||

粮食车 | 0412 | ||||

特种货车 | 0413 | ||||

序号 | 产品类别 | 产品类别编号 | 产品名称 | 产品编号 | 备注 |

5 | 轨道车 | 05 | 重型轨道车 | 0501 | |

起重轨道车 | 0502 | ||||

发电轨道车 | 0503 | ||||

轨道平车 | 0504 | ||||

起重轨道平车 | 0505 | ||||

收轨平车 | 0506 | ||||

6 | 铁路救援起重机 | 06 | 铁路救援起重机 | 0601 | |

7 | 铺轨机和架桥 | 07 | 架桥机组车辆 | 0701 | |

铺轨机组车辆 | 0702 | ||||

8 | 接触网 作业车 | 08 | 接触网检修作业车 | 0801 | |

接触网放线车 | 0802 | ||||

接触网专用平车 | 0803 | ||||

接触网检测车 | 0804 | ||||

接触网立杆作业车 | 0805 | ||||

绝缘子水冲洗车 | 0806 | ||||

9 | 大型养 路机械 | 09 | 捣固车 | 0901 | |

清筛车(机) | 0902 | ||||

稳定车 | 0903 | ||||

配砟整形车 | 0904 | ||||

钢轨打磨车 | 0905 | ||||

线路大修列车 | 0906 | ||||

板结道床处理车(机) | 0907 | ||||

带式物料运输车 | 0908 | ||||

钢轨探伤车 | 0909 | ||||

桥梁检查车 | 0910 | ||||

轨道吸污车 | 0911 | ||||

钢轨铣磨车 | 0912 | ||||

序号 | 产品类别 | 产品类别编号 | 产品名称 | 产品编号 | 备注 |

9 | 大型养 路机械 | 09 | 作业测量车 | 0913 | |

焊轨车 | 0914 | ||||

路基处理车 | 0915 | ||||

换轨车 | 0916 | ||||

起道车 | 0917 | ||||

落道车 | 0918 |

| |||

除雪车 | 0919 | ||||

除沙车 | 0920 | ||||

综合巡检车 | 0921 |

附件2:

国家铁路局行政许可申请书

个人申请 | 姓 名 |

| 身份证 号码 |

| ||

住 址 |

| |||||

联系电话 |

| 邮编 |

| |||

电子邮箱 |

| |||||

单位申请 | 单位名称 |

| 法人代表 |

| ||

单位地址 |

| |||||

联系电话 |

| 邮编 |

| |||

电子邮箱 |

| |||||

委托代理人 |

| 身份证 号码 |

| |||

住 址 |

| |||||

联系电话 |

| 邮编 |

| |||

电子邮箱 |

| |||||

行政许可申请项目 |

| |||||

行政许可申请内容 |

| |||||

所附申请材料目录 |

| |||||

注:以下内容由受理机构填写

签收人: 签收日期:

附件3:

申请企业基本情况报告

目录

一、企业概况

二、高层管理人员情况

三、专业技术人员、计量检验人员、技术操作人员数量

四、质量管理体系状况

五、主要管理制度目录

六、售后服务机构、售后服务程序和售后服务人员基本情况

七、产品研发能力概述(仅设计许可提供)

八、基础设施概述

九、主要设备概述

十、主要工艺装备概述

十一、主要检测试验设备(含计量器具)概述

十二、主要供方清单

十三、主要外包方清单

十四、制造、维修的相关产品近三年内使用情况

十五、相关部门核发的压力容器制造或维修许可证(复印件)

十六、相关部门核发的起重机械的制造或维修许可证(复印件)

十七、无知识产权侵权行为的声明

十八、其他需说明的情况

正文

一、企业概况

企业名称 | (中文) | ||||

(英文) | |||||

企业营业执照发证机关、编号、有效期、经营范围、年审情况

| |||||

注册资本 |

| 固定资产 |

| 员工总数 |

|

隶属关系 |

| ||||

企业性质 | □ 国有 □ 集体 □ 民营 □ 个体 □ 股份制 □ 合作 □ 其他 □ 合资 □ 独资 □ 台资 | ||||

行业类别 |

| ||||

近三年每年销售收入

| |||||

设计、制造、维修铁路机车车辆或大型机电产品的品种和历史、主要用户信息

| |||||

其他需说明的情况

| |||||

二、高层管理人员情况

姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 学 历 | 职 务 | 职 称 | 从事本职务 连续年限 |

|

|

|

|

|

|

|

三、专业技术人员、计量检验人员、技术操作人员数量

级别 | 技术人员 | 计量检验人员 | 技术操作人员 | |||

初级 |

|

|

| |||

中级 |

|

|

| |||

高级 |

|

|

| |||

高级技术人员比例(以质量管理体系覆盖员工总数为基数) | (制造、维修许可填) | 中高级技术人员比例(以质量管理体系覆盖员工总数为基数) | (制造、维修许可填) | |||

四、质量管理体系状况

质量管理体系获证情况 |

| ||||

质量管理 体系覆盖 产品范围 |

| ||||

认证机构 |

| ||||

证书编号 |

| 证书有效期 |

| ||

管 理 者 代 表 |

| 职 务 |

| ||

质量管理 部 门 |

| 专职从事质 量管理人数 |

| 体系覆盖 员工总数 |

|

质量管理体系描述(附体系结构图)

| |||||

五、主要管理制度目录

六、售后服务机构、售后服务程序和售后服务人员基本情况

售后服务 机 构 |

| 主管领导 及 职 务 |

| 专职售后服 务人员数量 |

| ||||||||

售后服务 机构职能 |

| ||||||||||||

售后服务人员情况 | |||||||||||||

序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 文化 程度 | 所学 专业 | 技术特长 | 相关工 作年限 | 备注 | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

售后服务(含培训)程序、内容说明

| |||||||||||||

七、产品研发能力概述(仅设计许可提供)

内容应包括以下六方面:

(一)产品研发战略

(二)研发人员情况(人员数量及比例、结构、教育背景、能力经验等)

(三)现代先进设计方法应用情况

(四)产品试验手段情况(说明自主试验能力和依托外部试验资源情况)

(五)国内外联合产品研发情况

(六)成熟的产品研发业绩

八、基础设施概述

九、主要设备概述

十、主要工艺装备概述

十一、主要检测试验设备(含计量器具)概述

十二、主要供方清单

序号 | 供方名称 | 供货项目 | 供方质量管理体系获证情况 |

|

|

|

|

十三、主要外包方清单

序号 | 外包方名称 | 外包项目 | 外包方质量管理体系获证情况 |

|

|

|

|

十四、制造、维修的相关产品近三年内使用情况

十五、相关部门核发的压力容器制造或维修许可证(复印件)

十六、相关部门核发的起重机械的制造或维修许可证(复印件)

十七、无知识产权侵权行为的声明

十八、其他需说明的情况

附件4:

进口产品制造企业基本情况报告

目录

一、进口产品制造企业概况

二、国外制造企业依据所在国法律法规注册登记的证明材料和取得相同或相近产品设计制造资质的证明材料:

三、高层管理人员基本情况

四、质量管理体系状况

五、售后服务机构、售后服务程序和售后服务人员基本情况

六、产品研发能力概述

七、基础设施概述

八、主要设备概述

九、主要工艺装备概述

十、主要检测试验设备(含计量器具)概述

十一、主要供方清单

十二、主要外包方清单

十三、设计、制造的相同或相近产品近三年内使用情况

十四、无知识产权侵权行为的声明

十五、其他需说明的情况

正文

一、进口产品制造企业概况

企业名称 | (中文) | ||||

(英文) | |||||

注册资本 |

| 固定资产 |

| 员工总数 |

|

设计、制造铁路机车车辆或大型机电产品的品种和历史、主要用户信息:

| |||||

其他需说明的情况:

| |||||

二、进口产品制造企业依据所在国法律法规注册登记的证明材料和取得相同或相近产品设计制造资质的证明材料

三、高层管理人员基本情况

四、质量管理体系状况

质量管理体系获证情况 |

| ||||

质量管理 体系覆盖 产品范围 |

| ||||

认证机构 |

| ||||

证书编号 |

| 证书有效期 |

| ||

管 理 者 代 表 |

| 职 务 |

| ||

质量管理 部 门 |

| 专职从事质 量管理人数 |

| 体系覆盖 员工总数 |

|

质量管理体系描述(附体系结构图)

| |||||

五、售后服务机构、售后服务程序和售后服务人员基本情况

售后服务 机 构 |

| 主管领导 及 职 务 |

| 专职售后服 务人员数量 |

| ||||||||

售后服务 机构职能 |

| ||||||||||||

售后服务人员情况 | |||||||||||||

序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 文化程度 | 所学 专业 | 技术特长 | 相关工作年限 | 备注 | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

售后服务(含培训)程序、内容说明

| |||||||||||||

六、产品研发能力概述

内容应包括以下六方面:

(一)产品研发战略

(二)研发人员情况(人员数量、结构、教育背景、能力经验等)

(三)现代先进设计方法应用情况

(四)产品试验手段情况(说明自主试验能力和依托外部试验资源情况)

(五)联合产品研发情况

(六)成熟的产品研发业绩

七、基础设施概述

八、主要设备概述

九、主要工艺装备概述

十、主要检测试验设备(含计量器具)概述

十一、主要供方清单

序号 | 供方名称 | 供货项目 | 供方质量管理体系获证情况 |

|

|

|

|

十二、主要外包方清单

序号 | 外包方名称 | 外包项目 | 外包方质量管理体系获证情况 |

|

|

|

|

十三、设计、制造的相同或相近产品近三年内使用情况(自述并附用户意见)

十四、无知识产权侵权行为的声明

十五、其他需说明的情况

附件5:

设计技术总结报告

目录

一、产品外形照片

二、项目来源

三、样车技术条件、设计方案审查意见

四、研制开发论证报告

五、研制工作报告

六、设计总图、图样目录、整车技术条件

七、产品设计和试制中依据的主要技术标准、技术规范目录

八、试制工艺报告

九、产品试制必备的生产基础设施

十、产品试制必备的设备

十一、产品试制必备的工艺装备

十二、产品试制必备的检测试验手段

十三、型式试验项目及试验报告

十四、运行考核、作业考核和解体检查项目及报告

十五、申请企业或科研立项单位对样车技术评价结论

十六、申请企业对设计技术总结报告的评审结论

十七、其他需说明的情况

正文

一、产品外形照片

二、项目来源

(说明项目来源,如企业与用户签订的技术开发合同、协议以及有关立项文件等。)

三、样车技术条件、设计方案审查意见

四、研制开发论证报告

(重点论证产品研制开发的必要性与可行性。主要包括:市场需求前景、经济效益、社会效益预测,国内外同类产品现状,企业技术优势,产品研制的基础和条件。在产品设计方案中,新技术、新结构、新材料、新工艺的采用,关键技术、核心技术的解决,技术创新、技术进步及自主知识产权等方面的情况。)

五、研制工作报告

(至少应包括项目来源、研制目标、研制过程、主要用途、主要性能参数和尺寸、主要结构、主要配置、主要设计计算、型式试验、主要技术特点、技术可行性分析(工艺性、安全性、可靠性、环保性、经济合理性等)及结论等。)

六、设计总图、图样目录、整车技术条件

(技术条件应包括:适用范围、设计依据、引用标准、产品用途、运用条件、主要技术参数和尺寸、主要结构和配置、重要材料选择、主要零部件清单、试验方法及检验、验收规则等。)

七、产品设计和试制中依据的主要技术标准、技术规范目录

八、试制工艺报告

(至少应包括:整机及主要部件制造主要工艺流程,检验、试验重要项点等)

九、产品试制必备的生产基础设施(指基本固定的厂房等设施)

序号 | 生产基础设施 | 所在工序 | 位置 |

1 | 与产品制造技术相适应的工作场地、环境条件、设施及和生产能力相适应的建筑和厂房面积,特别应说明下料、焊接、组装、涂装和检验的车间或场所 |

|

|

2 | 整机和大型部件、构件生产场地、车间应有符合规定要求的起重设施 |

|

|

3 | 有足够的供水、供电、供气设施 |

|

|

4 | 有满足液压、气动、电气装置生产组装要求的专用场所 |

|

|

5 | 具有防尘、保温、湿度控制的专用涂装车间 |

|

|

6 | 具备申请生产许可产品落成要求的调试线路、性能试验线路和出厂前例行交验、运行试验线路 |

|

|

7 | 材料、配件的存放应有专门的区域,满足相关规定的贮存条件和具有完备的防护措施 |

|

|

8 | 转运重要零部件的专用设备 |

|

|

9 | 其他重要设施 |

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

十、产品试制必备的设备

序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 原材料下料、原材料处理设备 |

|

|

|

|

|

2 | 重要零部件机械加工设备 |

|

|

|

|

|

3 | 板料数控切割、折弯设备 |

|

|

|

|

|

4 | 气体保护焊焊接设备、焊接变位机、用于重要结构件的自动焊接设备 |

|

|

|

|

|

5 | 轮对加工设备、轮对压装设备、轴承压装设备 |

|

|

|

|

|

6 | 热加工设备 |

|

|

|

|

|

7 | 表面处理设备 |

|

|

|

|

|

8 | 铸、锻及成形设备 |

|

|

|

|

|

9 | 架车机、零件清洗设备 |

|

|

|

|

|

10 | 其他重要设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

十一、产品试制必备的工艺装备

序号 | 工艺装备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 重要零部件专用机加工工装 |

|

|

|

|

|

2 | 重要铸、锻、冲压零件专用工装 |

|

|

|

|

|

3 | 软(硬)管路制作模具 |

|

|

|

|

|

4 | 转向架、车体等重要结构件专用组焊工装 |

|

|

|

|

|

5 | 司机室焊接、组装专用工装 |

|

|

|

|

|

6 | 重要组成组对工装 |

|

|

|

|

|

7 | 整车、整机组装用台架 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要工装 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

十二、产品试制必备的检测试验手段

序号 | 检测试验设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 理化检验设备 |

|

|

|

|

|

2 | 计量设备 |

|

|

|

|

|

3 | 无损检测设备 |

|

|

|

|

|

4 | 重要零部件机械加工检验设备 |

|

|

|

|

|

5 | 重要结构件制造精度检验设备 |

|

|

|

|

|

6 | 重要零部件试验台 |

|

|

|

|

|

7 | 整机性能检测设备 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要检测、试验设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

十三、型式试验项目及试验报告

(应提供整车型式试验报告和关键零部件型式试验报告。提供型式试验报告的零部件主要包括:车体、转向架构架、摇枕及侧架、车轮、车轴、轴箱轴承、闸片或闸瓦、车钩、缓冲器、受电弓、主断路器、牵引变压器、牵引变流器、牵引电机、柴油机)

十四、运行考核、作业考核和解体检查项目及报告

十五、申请企业或科研立项单位对样车技术评价结论

(应包含评价依据、评价过程和评价结论)

十六、申请企业对设计技术总结报告的评审结论

十七、其他需说明的情况

附件6:

制造技术总结报告

目录

一、产品外形照片

二、产品制造中依据的主要技术标准、技术规范目录

三、产品制造必备的生产基础设施

四、产品制造必备的设备

五、产品制造必备的工艺装备

六、产品制造必备的检测试验手段

七、型式试验项目及试验报告

八、制造能力分析

九、资金对制造规模的保证能力

十、型号合格证持有企业对制造样车技术评价结论

十一、申请企业对制造技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

正文

一、产品外形照片

二、产品制造中依据的主要技术标准、技术规范目录

三、产品制造必备的生产基础设施

序号 | 生产基础设施 | 所在工序 | 位置 |

1 | 与产品制造技术相适应的工作场地、环境条件、设施及和生产能力相适应的建筑和厂房面积,特别应说明下料、焊接、组装、涂装和检验的车间或场所 |

|

|

2 | 整机和大型部件、构件生产场地、车间应有符合规定要求的起重设施 |

|

|

3 | 有足够的供水、供电、供气设施 |

|

|

4 | 有满足液压、气动、电气装置生产组装要求的专用场所 |

|

|

5 | 具有防尘、保温、湿度控制的专用涂装车间 |

|

|

6 | 具备申请生产许可产品落成要求的调试线路、性能试验线路和出厂前例行交验、运行试验线路 |

|

|

7 | 材料、配件的存放应有专门的区域,满足相关规定的贮存条件和具有完备的防护措施 |

|

|

8 | 转运重要零部件的专用设备 |

|

|

9 | 其他重要设施 |

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

四、产品制造必备的设备

序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 原材料下料、原材料处理设备 |

|

|

|

|

|

2 | 重要零部件机械加工设备 |

|

|

|

|

|

3 | 板料数控切割、折弯设备 |

|

|

|

|

|

4 | 气体保护焊焊接设备、焊接变位机、用于重要结构件的自动焊接设备 |

|

|

|

|

|

5 | 轮对加工设备、轮对压装设备、轴承压装设备 |

|

|

|

|

|

6 | 热加工设备 |

|

|

|

|

|

7 | 表面处理设备 |

|

|

|

|

|

8 | 铸、锻及成形设备 |

|

|

|

|

|

9 | 架车机、零件清洗设备 |

|

|

|

|

|

10 | 其他重要设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

五、产品制造必备的工艺装备

序号 | 工艺装备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 重要零部件专用机加工工装 |

|

|

|

|

|

2 | 重要铸、锻、冲压零件专用工装 |

|

|

|

|

|

3 | 软(硬)管路制作模具 |

|

|

|

|

|

4 | 转向架、车体等重要结构件专用组焊工装 |

|

|

|

|

|

5 | 司机室焊接、组装专用工装 |

|

|

|

|

|

6 | 重要组成组对工装 |

|

|

|

|

|

7 | 整车、整机组装用台架 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要工装 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

六、产品制造必备的检测试验手段

序号 | 检测试验设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 理化检验设备 |

|

|

|

|

|

2 | 计量设备 |

|

|

|

|

|

3 | 无损检测设备 |

|

|

|

|

|

4 | 重要零部件机械加工检验设备 |

|

|

|

|

|

5 | 重要结构件制造精度检验设备 |

|

|

|

|

|

6 | 重要零部件试验台 |

|

|

|

|

|

7 | 整机性能检测设备 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要检测、试验设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

七、型式试验项目及试验报告

(指整车型式试验报告)

八、制造能力分析

九、资金对制造规模的保证能力

十、型号合格证持有企业对制造样车技术评价结论

(应包含评价依据、评价过程和评价结论)

十一、申请企业对技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

附件7:

维修技术总结报告

目录

一、产品外形照片

二、产品维修中依据的主要技术标准、技术规范目录

三、产品维修必备的生产基础设施

四、产品维修必备的设备

五、产品维修必备的工艺装备

六、产品维修必备的检测试验手段

七、例行试验项目及试验报告

八、维修能力分析

九、资金对维修规模的保证能力

十、维修样车产权单位或其上级主管部门对维修样车技术评价结论

十一、申请企业对维修技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

正文

一、产品外形照片

二、产品维修中依据的主要技术标准、技术规范目录

三、产品维修必备的生产基础设施

序号 | 生产基础设施 | 所在工序 | 位置 |

1 | 与产品制造技术相适应的工作场地、环境条件、设施及和生产能力相适应的建筑和厂房面积,特别应说明下料、焊接、组装、涂装和检验的车间或场所 |

|

|

2 | 整机和大型部件、构件生产场地、车间应有符合规定要求的起重设施 |

|

|

3 | 有足够的供水、供电、供气设施 |

|

|

4 | 有满足液压、气动、电气装置生产组装要求的专用场所 |

|

|

5 | 具有防尘、保温、湿度控制的专用涂装车间 |

|

|

6 | 具备申请生产许可产品落成要求的调试线路、性能试验线路和出厂前例行交验、运行试验线路 |

|

|

7 | 材料、配件的存放应有专门的区域,满足相关规定的贮存条件和具有完备的防护措施 |

|

|

8 | 转运重要零部件的专用设备 |

|

|

9 | 其他重要设施 |

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

四、产品维修必备的设备

序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 原材料下料、原材料处理设备 |

|

|

|

|

|

2 | 重要零部件机械加工设备 |

|

|

|

|

|

3 | 板料数控切割、折弯设备 |

|

|

|

|

|

4 | 气体保护焊焊接设备、焊接变位机、用于重要结构件的自动焊接设备 |

|

|

|

|

|

5 | 轮对加工设备、轮对压装设备、轴承压装设备 |

|

|

|

|

|

6 | 热加工设备 |

|

|

|

|

|

7 | 表面处理设备 |

|

|

|

|

|

8 | 铸、锻及成形设备 |

|

|

|

|

|

9 | 架车机、零件清洗设备 |

|

|

|

|

|

10 | 其他重要设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

五、产品维修必备的工艺装备

序号 | 工艺装备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 重要零部件专用机加工工装 |

|

|

|

|

|

2 | 重要铸、锻、冲压零件专用工装 |

|

|

|

|

|

3 | 软(硬)管路制作模具 |

|

|

|

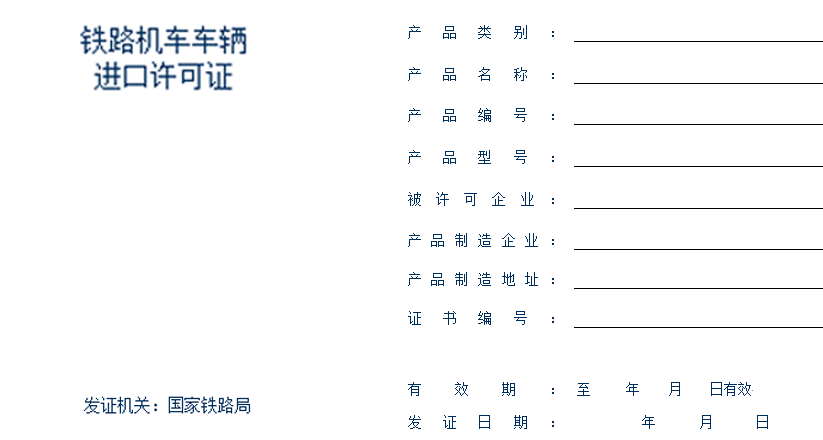

|

|

4 | 转向架、车体等重要结构件专用组焊工装 |

|

|

|

|

|

5 | 司机室焊接、组装专用工装 |

|

|

|

|

|

6 | 重要组成组对工装 |

|

|

|

|

|

7 | 整车、整机组装用台架 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要工装 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

六、产品维修必备的检测试验手段

序号 | 检测试验设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 理化检验设备 |

|

|

|

|

|

2 | 计量设备 |

|

|

|

|

|

3 | 无损检测设备 |

|

|

|

|

|

4 | 重要零部件机械加工检验设备 |

|

|

|

|

|

5 | 重要结构件制造精度检验设备 |

|

|

|

|

|

6 | 重要零部件试验台 |

|

|

|

|

|

7 | 整机性能检测设备 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要检测、试验设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

七、例行试验项目及试验报告

八、维修能力分析

九、资金对维修规模的保证能力

十、维修样车产权单位或其上级主管部门对维修样车技术评价结论

(应包含评价依据、评价过程和评价结论)

十一、申请企业对维修技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

附件8:

进口技术总结报告

目录

一、产品外形照片

二、项目来源

三、样车技术条件、设计方案审查意见

四、设计总图、图样目录、整车技术条件

五、产品设计和制造中依据的主要技术标准、技术规范目录

六、产品制造必备的生产基础设施

七、产品制造必备的设备

八、产品制造必备的检测试验手段

九、型式试验项目及试验报告

十、国内用户企业对样车技术评价结论

十一、申请企业对进口技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

正文

一、产品外形照片

二、项目来源

三、样车技术条件、设计方案审查意见

四、设计总图、图样目录、整车技术条件

(技术条件应包括:适用范围、设计依据、引用标准、产品用途、运用条件、主要技术参数和尺寸、主要结构和配置、重要材料选择、主要零部件清单、试验方法及检验、验收规则等。)

五、产品设计和制造中依据的主要技术标准、技术规范目录

六、产品制造必备的生产基础设施

序号 | 生产基础设施 | 所在工序 | 位置 |

1 | 与产品制造技术相适应的工作场地、环境条件、设施及和生产能力相适应的建筑和厂房面积,特别应说明下料、焊接、组装、涂装和检验的车间或场所 |

|

|

2 | 整机和大型部件、构件生产场地、车间应有符合规定要求的起重设施 |

|

|

3 | 有足够的供水、供电、供气设施 |

|

|

4 | 有满足液压、气动、电气装置生产组装要求的专用场所 |

|

|

5 | 具有防尘、保温、湿度控制的专用涂装车间 |

|

|

6 | 具备申请生产许可产品落成要求的调试线路、性能试验线路和出厂前例行交验、运行试验线路 |

|

|

7 | 材料、配件的存放应有专门的区域,满足相关规定的贮存条件和具有完备的防护措施 |

|

|

8 | 转运重要零部件的专用设备 |

|

|

9 | 其他重要设施 |

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

七、产品制造必备的设备

序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 原材料下料、原材料处理设备 |

|

|

|

|

|

2 | 重要零部件机械加工设备 |

|

|

|

|

|

3 | 板料数控切割、折弯设备 |

|

|

|

|

|

4 | 气体保护焊焊接设备、焊接变位机、用于重要结构件的自动焊接设备 |

|

|

|

|

|

5 | 轮对加工设备、轮对压装设备、轴承压装设备 |

|

|

|

|

|

6 | 热加工设备 |

|

|

|

|

|

7 | 表面处理设备 |

|

|

|

|

|

8 | 铸、锻及成形设备 |

|

|

|

|

|

9 | 架车机、零件清洗设备 |

|

|

|

|

|

10 | 其他重要设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

八、产品制造必备的检测试验手段

序号 | 检测试验设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 工序 | 位置 |

1 | 理化检验设备 |

|

|

|

|

|

2 | 计量设备 |

|

|

|

|

|

3 | 无损检测设备 |

|

|

|

|

|

4 | 重要零部件机械加工检验设备 |

|

|

|

|

|

5 | 重要结构件制造精度检验设备 |

|

|

|

|

|

6 | 重要零部件试验台 |

|

|

|

|

|

7 | 整机性能检测设备 |

|

|

|

|

|

8 | 其他重要检测、试验设备 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:按企业实际情况填报,位置列填本企业或外包企业。

九、型式试验项目及试验报告

(应提供整车型式试验报告和关键零部件型式试验报告。提供型式试验报告的零部件主要包括:车体、转向架构架、摇枕及侧架、车轮、车轴、轴箱轴承、闸片或闸瓦、车钩、缓冲器、受电弓、主断路器、牵引变压器、牵引变流器、牵引电机、柴油机)

十、国内用户企业对样车技术评价结论

(应包含评价依据、评价过程和评价结论)

十一、申请企业对进口技术总结报告的评审结论

十二、其他需说明的情况

附件9:

附件10:

附件11:

附件12:

|

|

京公网安备 11040102700028号

京公网安备 11040102700028号